顎口線蟲病詳細(xì)介紹

顎口線蟲屬于線形動(dòng)物門(Nematoda)旋尾目(Spirurida)顎口科(Gnathostomatiidae)顎口屬(Gnathostoma),,已確定的共有12種,其中在東南亞報(bào)道5種,,在我國(guó)發(fā)現(xiàn)的有棘顎口線蟲(Gnathostoma spinigerum),、剛棘顎口線蟲(G. hispidium)和陶氏顎口線蟲(G. doloresi)。顎口線蟲成蟲寄生于哺乳類動(dòng)物的胃,、食道,、肝臟和腎臟,有的種類顎口線蟲幼蟲可寄生于人體,,引起人體皮膚和內(nèi)臟顎口線蟲?。?span lang="EN-US">gnathostomiasis)。人體顎口線蟲病在東南亞尤其是泰國(guó)十分普遍,。迄今我國(guó)已報(bào)告的病例有48例,,其中42例由棘顎口線蟲引起。

一,、病原生物學(xué)

(一)形態(tài)

1. 成蟲 棘顎口線蟲成蟲短粗,,活時(shí)呈鮮紅色,,稍透明。兩端稍向腹面彎曲,,頭端呈球形膨大,,上有8~11環(huán)小鉤,頸部狹窄,,體前半部和近尾端處被有很多體棘,,體棘的形態(tài)與大小因部位而異,有分類學(xué)意義,。雄蟲長(zhǎng)11 mm ~25mm,,雌蟲長(zhǎng)25 mm ~54mm。雄蟲尾端有4對(duì)大的具柄乳突和4對(duì)小乳突,,交合刺1對(duì),,不等長(zhǎng)。

2. 蟲卵 橢圓形,,平均大小為38.5mm ~69.3mm,,表面粗糙不平,一端有帽狀突起,,內(nèi)含1~2個(gè)卵細(xì)胞,。

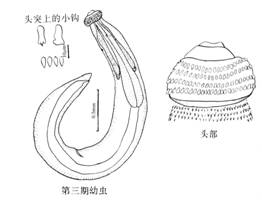

3. 幼蟲 幼蟲發(fā)育至第三期盤曲呈“6”字形,長(zhǎng)約2-3mm,,最長(zhǎng)可達(dá)4mm,,頭頂部具唇,頭球上都具4環(huán)小鉤,,其數(shù)目和形狀有重要的蟲種鑒別意義,。全身被有200列以上的環(huán)列體棘,體前部的棘長(zhǎng)10mm,,往后逐漸變小,,變稀。在體前1/4體內(nèi)有4個(gè)肌質(zhì)的管狀頸囊,,各自開口于頭球內(nèi)的氣室中,,內(nèi)含漿液,這四個(gè)構(gòu)造對(duì)頭球的膨脹和收縮有重要作用,。食管棒狀,,分為肌質(zhì)部和腺質(zhì)部?jī)刹糠帧?/span>

圖1 棘顎口線蟲第三期幼蟲

(二)生活史

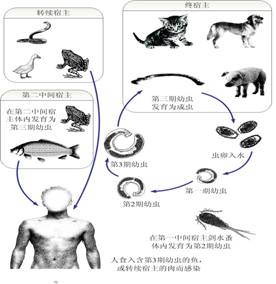

棘顎口線蟲在發(fā)育過程中需要第一、第二中間宿主和終宿主,。終宿主主要是犬,、貓或野生動(dòng)物虎、豹等,,第一中間宿主主要是劍水蚤,,第二中間宿主主要是淡水魚類(如烏鱧、黃鱔,、泥鰍等),。成蟲寄生于終宿主胃壁腫塊中,產(chǎn)下的蟲卵從小洞排出,,落入胃腸腔道并隨糞便排出,。蟲卵排出后,7天后發(fā)育為含第1期幼蟲的卵,,再經(jīng)2天幼蟲第一次蛻皮后孵出,,成為帶鞘的第二期幼蟲。在水中孵出的第2期幼蟲被劍水蚤吞食后,,脫去鞘膜,,鉆入胃壁到達(dá)體腔,經(jīng)7~10天發(fā)育為早期第3期幼蟲,。當(dāng)含此期幼蟲的劍水蚤又被第二中間宿主淡水魚類吞食后,,大部分移行至肝臟或肌肉內(nèi)結(jié)囊,1個(gè)月后發(fā)育為晚期第3期幼蟲,,這一期幼蟲對(duì)貓,、犬等終宿主即具有感染性。終宿主食入含晚期第3期幼蟲的淡水魚類后,,幼蟲在胃內(nèi)脫囊,,并穿過腸壁移行至肝、肌肉或結(jié)締組織,,發(fā)育為第4期幼蟲,,最后返回胃壁,在黏膜下形成特殊的腫塊,,幼蟲逐漸發(fā)育為成蟲,,一個(gè)腫塊中常有1至數(shù)條成蟲寄生。

有些動(dòng)物如蛙,、蛇,、雞、豬,、鴨及多種靈長(zhǎng)類動(dòng)物食入已被感染的魚后,,其體內(nèi)的幼蟲不能進(jìn)一步發(fā)育,但可長(zhǎng)期存活,,這類非正常宿主稱為轉(zhuǎn)續(xù)宿主,。人亦非本蟲的適宜宿主,感染后在人體組織內(nèi)寄生的蟲體仍停留在第三期幼蟲或性未成熟的成蟲早期階段,,幼蟲在人體內(nèi)可存活數(shù)年,,長(zhǎng)者可達(dá)10年以上,。

二、流行特征

世界各地已報(bào)道可作為棘顎口線蟲第二中間宿主和轉(zhuǎn)續(xù)宿主的動(dòng)物有104種,,包括魚類,、兩棲類、爬形類,、鳥類和哺乳類等,。終宿主有17種,包括貓,、犬,、貉、水獺,、虎,、豹等,其中貓和犬是常見的宿主,,貓的感染率可高達(dá)40%,。江蘇洪澤湖地區(qū)發(fā)現(xiàn)有14種經(jīng)濟(jì)魚類自然感染棘顎口線蟲。烏鱧,、黃鱔,、黃顙魚、沙鱧的感染最為嚴(yán)重,,感染率達(dá)35.5%~69.4%,;烏鱧和黃鱔的感染度平均每尾魚分別含蟲13.7條和30.9條。人體顎口線蟲病主要分布于亞洲,,日本,、中國(guó)、泰國(guó),、越南,、馬來(lái)西亞、印度尼西亞,、菲律賓,、 印度、孟加拉和巴基斯坦均有人體感染的報(bào)道,。日本和泰國(guó)有食魚生的習(xí)慣,,人體感染較為嚴(yán)重。我國(guó)顎口線蟲病分布廣泛,,浙江,、江蘇、安徽、湖南,、湖北,、山東、河南,、廣東,、海南、臺(tái)灣,、陜西、福建,、上海,、黑龍江、北京,、河北,、廣西等17個(gè)省、市有病例報(bào)道,。

人體感染主要途徑是經(jīng)口感染,,常通過生食或半生食含第三期幼蟲的淡水魚肉、雞肉,、鴨肉和豬肉而受感染,,但也有經(jīng)皮膚或經(jīng)胎盤感染的病例報(bào)道。另有報(bào)道含有早期第三期幼蟲的劍水蚤可感染靈長(zhǎng)類動(dòng)物,,因此也有通過飲入不潔水源而感染的可能,。

(一)臨床表現(xiàn)

人不是棘顎口線蟲的適宜宿主,,蟲體侵入人體后一般不能發(fā)育成熟,,而以幼蟲的形式在人體內(nèi)移行游竄,可累及多個(gè)器官和組織,,損害部位極為廣泛,。一旦侵入腦、眼,、肺,、肝等人體重要器官,將造成嚴(yán)重后果,,甚至威脅患者生命,。棘顎口線蟲病按照引起的病變部位可分為皮膚型和內(nèi)臟型。

1.皮膚型

由于幼蟲的游走性,,在皮膚的表皮和真皮間或皮下組織形成隧道,,引起皮膚幼蟲移行癥。皮膚幼蟲移行癥可在全身各部位表現(xiàn)出匐行疹或間歇出現(xiàn)的皮下游走性包塊,,局部皮膚表面稍紅,,有時(shí)有灼熱感和水腫,,可有癢感,疼痛不明顯,。有時(shí)也可形成膿腫,,或以膿腫為中心的硬結(jié)節(jié)。病人可出現(xiàn)血沉增快,,有時(shí)蟲體會(huì)自動(dòng)從皮膚膿腫逸出,。腫塊大小或如蠶豆、或如雞蛋,,腫塊可發(fā)生在額,、面、枕,、胸,、腹、手臂等多部位,。皮膚型棘顎口線蟲病一般健康情況正常,,但血檢有嗜酸性粒細(xì)胞增多,范圍在10%~75%,。

2.內(nèi)臟型

蟲體還可在消化,、呼吸、泌尿,、神經(jīng)等系統(tǒng)內(nèi)移行或寄居引起內(nèi)臟型幼蟲移行癥,,其臨床表現(xiàn)隨寄生部位的不同而異,除出現(xiàn)間歇性移行性腫塊,、局部水腫和疼痛外,,一般損害部位會(huì)出現(xiàn)急性和慢性炎癥,有大量嗜酸性粒細(xì)胞,、漿細(xì)胞,、中性粒細(xì)胞和淋巴細(xì)胞積聚,也常并發(fā)出血,、組織壞死和纖維化形成等,,甚至在胃壁上形成類似惡性腫瘤的包塊。

(二)診斷

臨床上對(duì)可疑表現(xiàn)者,,尤其有生食或半生食淡水魚,、雞、鴨肉史者,,則應(yīng)考慮本病并作進(jìn)一步檢查,。從病變組織中取出蟲體作鏡檢是最可靠的確診方法。對(duì)無(wú)明顯體表?yè)p害者可依據(jù)有生食或半生食淡水魚或轉(zhuǎn)續(xù)宿主史,血中嗜酸性粒細(xì)胞增多,,用皮內(nèi)試驗(yàn),、酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)等免疫學(xué)方法作輔助診斷。

臨床上除注意皮膚和內(nèi)臟棘顎口線蟲病的臨床特征和體征外,,對(duì)非移行性的感染,,應(yīng)注意與癤腫、囊尾蚴病或其他局部的細(xì)菌性疾病相鑒別,。對(duì)移行型的需與鉤蚴移行癥,、皮膚型并殖吸蟲病、皮下裂頭蚴病及蠅蛆病等相鑒別,,可取蟲檢查或輔以免疫診斷,。

(三)治療

人體顎口線蟲病的防治目前沒有特效的藥物,服用潑尼松龍或硫酸奎寧可使移行性腫塊消退,;阿苯達(dá)唑有一定療效,可預(yù)防蟲體反復(fù)移行性腫脹的發(fā)生,,但不能控制急性癥狀,。如果寄生部位明確,特別是皮膚型棘顎口線蟲病,,外科手術(shù)取出蟲體是一種安全有效的治療方法,,但要注意因幼蟲在皮下的移行速度較快,可能會(huì)導(dǎo)致手術(shù)失敗,,可用止血帶綁于蟲體兩側(cè),,而避免蟲體提前逃避。

顎口線蟲病最好的預(yù)防措施是不食生的或半生魚類,、禽鳥類、兩棲類,,爬形類和哺乳類動(dòng)物等肉類,。保持環(huán)境衛(wèi)生,對(duì)有可能感染顎口線蟲的食物進(jìn)行加熱處理,,避免傳染源的傳入,。此外,在加工或處理生肉時(shí),,應(yīng)注意自我保護(hù),,由于顎口線蟲幼蟲可穿透皮膚進(jìn)入體內(nèi),因此在處理疑含有本蟲的肉類時(shí),,應(yīng)帶手套,,防止經(jīng)皮膚感染。此外飲水衛(wèi)生也是十分重要的,在流行區(qū)未經(jīng)處理的水,,特別是取自淺井或地表蓄水池的水,,因有機(jī)會(huì)受到中間宿主或轉(zhuǎn)續(xù)宿主的污染,應(yīng)避免直接接觸,。

在發(fā)現(xiàn)淡水魚自然感染本蟲的地區(qū),,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)犬、貓,、豬等的普查和管理,。動(dòng)物顎口線蟲病的控制主要采取綜合性防治措施,首先要控制和消滅感染源,,原則上應(yīng)進(jìn)行定期預(yù)防性驅(qū)蟲,,丙硫咪唑、氟化鈉銨,、阿苯噠唑,、甲苯咪唑及復(fù)方伊維菌素等廣譜驅(qū)蟲藥對(duì)成蟲有較好的療效。其次要切斷疾病的傳播途徑,,盡可能地減少與感染源的接觸機(jī)會(huì), 避免到水邊吃到劍水蚤,,防止吃入生或半生的魚類及轉(zhuǎn)續(xù)宿主等。

相關(guān)鏈接: